News & Topics

【バドミントン部・女子ソフトテニス部】全国大会出場決定!

【女子バレー部】全道高校新人バレー大会で準優勝しました

2月5日(金)~7日(日)「第16回 全道高校バレーボール新人大会」が道立北見体育センターで行われました。

本校女子バレー部は、天塩高校、小樽双葉高校、帯広緑陽高校を下し、準決勝に進出しました。準決勝では札幌山の手高校と対戦し、2-0のストレートで下し、決勝戦に進出しました。

決勝戦は札幌大谷を対戦しました。1セット目は25-27、2セット目は20-25のセットカウント0-2のストレートで敗れ、準優勝となりました。

新型コロナウイルス感染予防対策として、無観客試合となりましたが、皆さまから温かいご声援をいただきました。応援ありがとうございました。

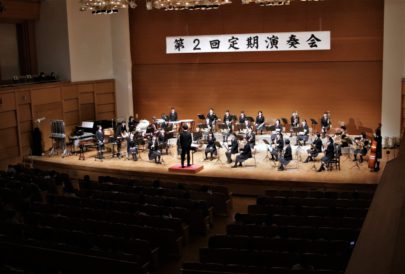

【吹奏楽部】第2回定期演奏会が盛況のうちに終了しました。

【商業科】スイーツ開発特別講座

【機械システム科】課題研究発表会

【同窓会】同窓会本部役員と新学級幹事の意見交換会が行われました。

1月26日(火)、「令和2年度 同窓会本部役員と新学級幹事の意見交換会」が本校第2会議室で行われました。

この意見交換会は、同窓会の活動に対する理解と将来の活動の基盤である、在校生との交流を図ることを目的に毎年実施されています。この会には、同窓会より5名の役員の皆さんと3学年の各クラス2名の代表幹事22名、合計27名の皆さんに出席をしていただきました。例年、会食をしながらの意見交換会となりますが、今年はコロナウイルス感染防止対策として、参加人数の制限や時間の短縮、ソーシャルディスタンスを保ちながらの意見交換会となりました。最後に出席者全員で記念撮影を行い、無事に意見交換会が終了することができました。

新幹事の皆さんのこれからの活躍を期待しています。

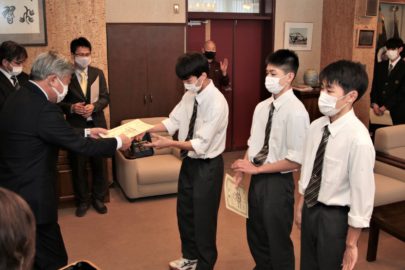

俳句、創作和歌コンクールに入選しました。

普通科1年S組宮川千優さんが「第23回神奈川大学全国高校生俳句大賞」に入賞しました。

応募総数は13,839連です。

また、 普通科1年S組吉田可琳さんが「東洋大学現代学生百人一首」に入選しました。

応募総数は65,499首です。

大会の詳細は以下のサイトから